江戸時代に庄名川水系の治水を主導した尾張藩士・水野千之右衛門士惇の顕彰碑。庄内川は名古屋城下の北を流れる大河である。人口の集中する左岸域の城下を守るため、堤防の構造上、右岸域で水害が起きやすかった。特に天明4年(1784)の水害は激甚で、家屋・人畜の水没に加え、上流から大量に土砂が堆積し、以後氾濫が起きやすくもなってしまう。領民の艱難を救うため尾張藩は治水工事を決し、水野士惇に主管させた。工事はおよそ二工程ある。一つは、一部右岸堤防を切り下げて低くし石で固め(所謂洗堰の造設)、洪水時には大蒲沼という池に流入させた。もう一つは、新川の開削である。大蒲沼を起点とし、庄内川と並行して河道を開削して、はるか伊勢湾まで通じさせた。洗堰と新流路により、洪水時の水勢減衰が図られたのである。その後大きな水害は起きなくなり、約30年後、当地の28もの村々の発意により、功績顕彰のため新川の起点の堤防上に建碑。洗堰・新川による水防は、現代にも引き継がれており、名古屋北部域の水害・治水・水防の歴史を知る上で重要な文化財である。

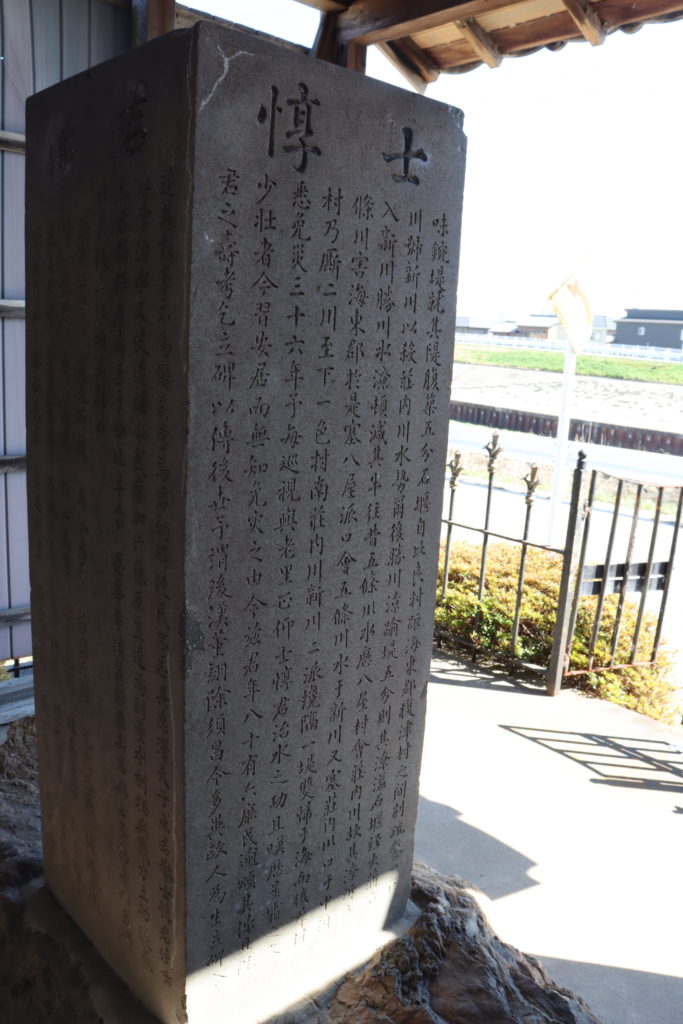

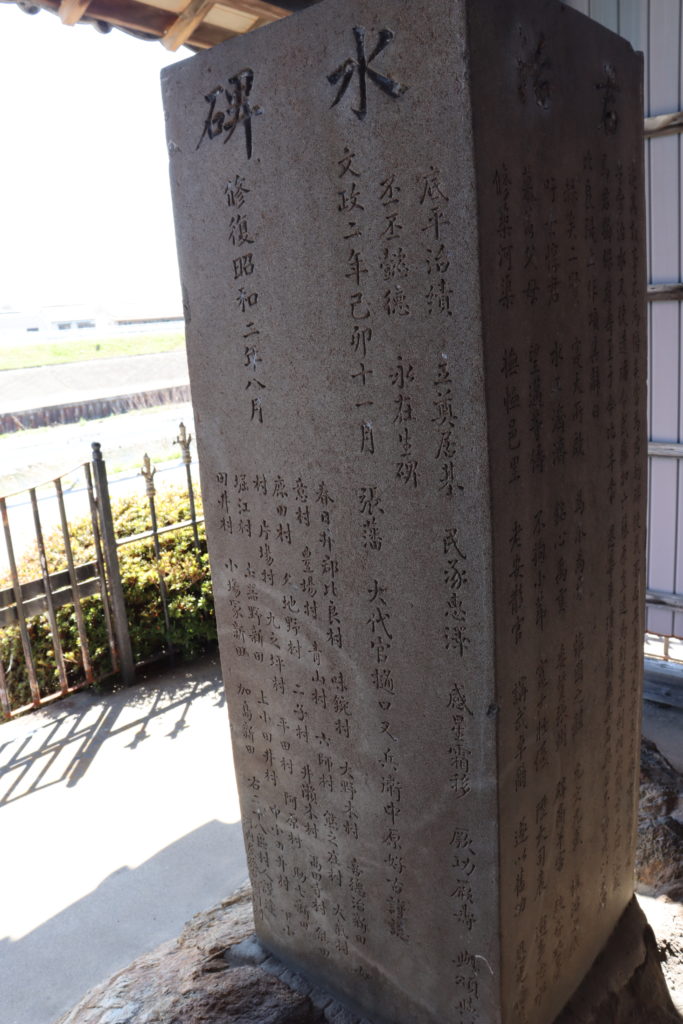

資料名 水埜士惇君治水碑

年 代 文政2年(1819)

所 在 新川右岸 堤防上|愛知県北名古屋市久地野

北緯35°14’05″ 東経136°53’53”

文化財指定 北名古屋市指定記念物(史跡)

資料種別 石碑

碑文類型 事業達成(治水)・同時代人物顕彰

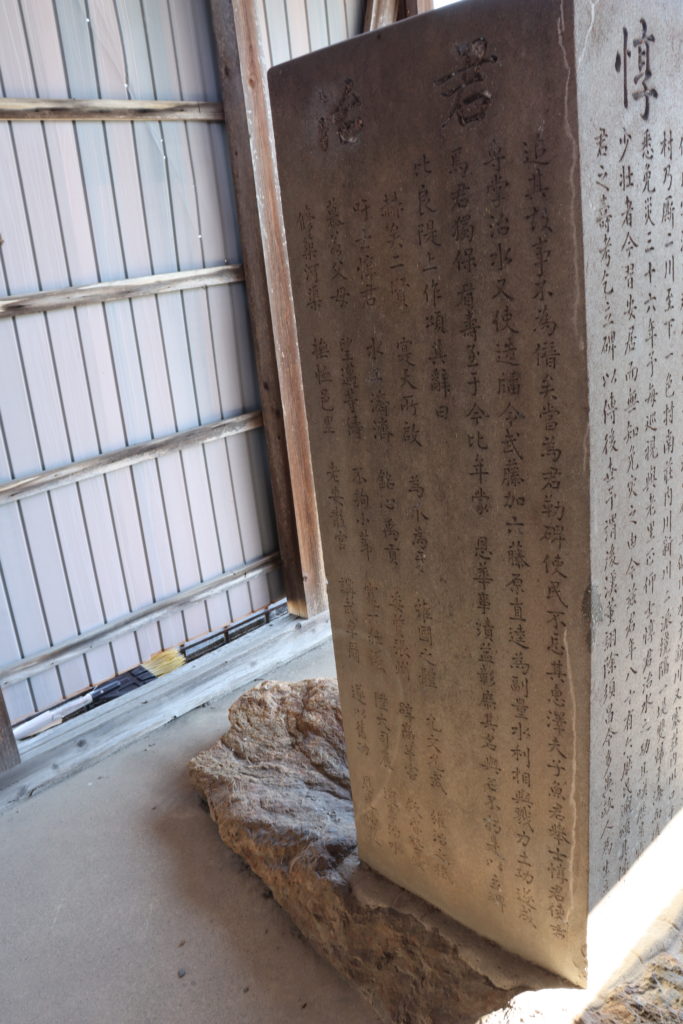

備 考 石造四角柱の四面に刻字。資料名は題字による。

ID 0040_2405

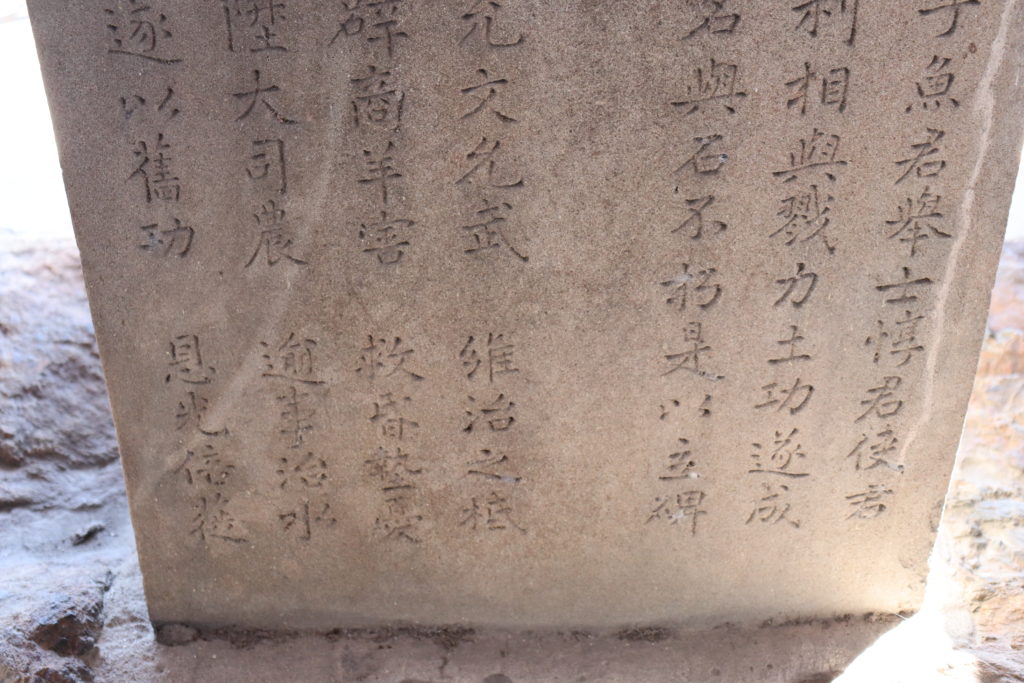

翻刻

「水埜士惇君治水碑」

〇第一面

愛智・春日井郡中有二川。其源、一出濃州土岐郡。是為勝川。一出参州加茂郡。

是為矢田川。二水会為荘内川。其川、縈回荘内、而帰于海。明和四年丁亥七月、

沛雨傾盆、水潦衍溢、猿投山谷口崩□、愛智・春日井二郡水災最甚。屋宇漂流、

人馬陥溺、而後砂礫□□、隄防屡決壊。安永八年己亥八月、水潦復至、衆民昏

墊。

明公特命駕、視民疾苦、而深憂之、使参政人見弥右衛門小野黍子魚、度支長

水野千之右衛門平允士惇、専掌治水。於是士惇君、首謀其事、精覈水行、比良

邑大蒲沼、群邨之潨、会合于此。因以其沼、為施功之載。天明四年甲辰、鑿治南

〇第二面

味鋺堤、就其隄腹、築五分石堰。自比良村距海東郡榎津村之間、別疏鑿一巨

川、号新川、以殺荘内川水勢。爾後、勝川潦踰堤五分、則其潦溢石堰、経大蒲沼、

入新川、勝川水潦頓減其半。往昔五条川水歴八屋村、会荘内川。故其潦、泝五

条川、害海東郡。於是、塞八屋派口、会五条川水于新川。又塞荘内川口于中須

村、乃厮二川、至下一色村南。荘内川・新川二派、纔隔一堤、双帰于海。而後郡村

悉免災三十六年。予毎巡視、与老里正仰士惇君治水之功、且嘆歴星霜之久、

少壮者今習安居、而無知免災之由。今茲君年八十有六。庶民逾頌其□、且祝

君之寿考、乞立碑、以伝後世。予謂、後漢董詡、除須昌令、多異政。人為生立碑。今

〇第三面

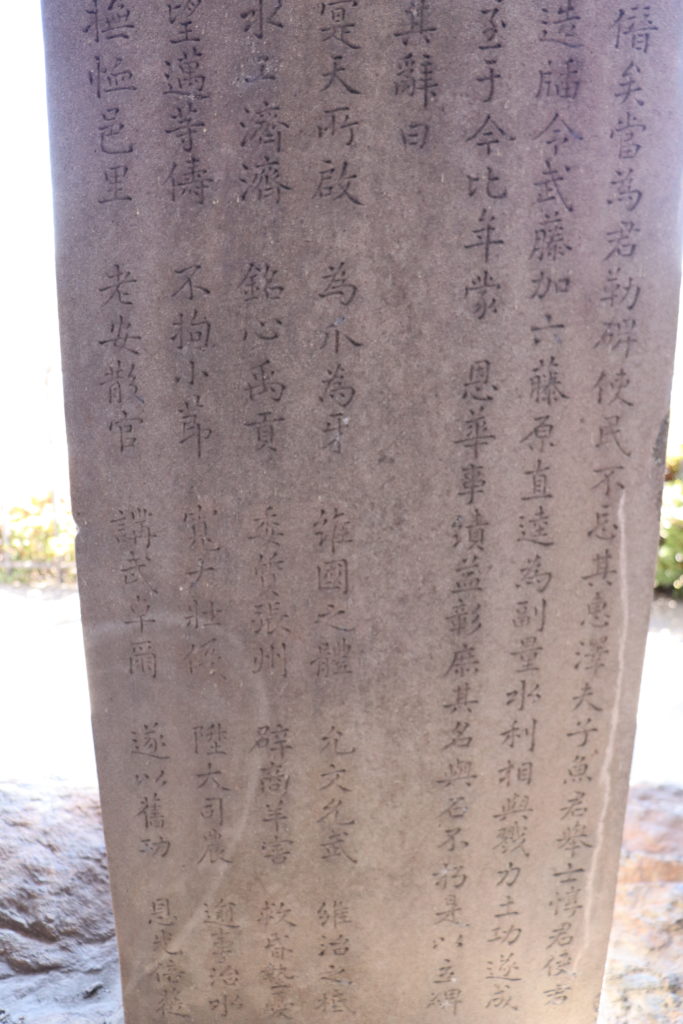

追其故事、不為僭矣。当為君勒碑、使民不忘其恵沢。夫子魚君、挙士惇君、使君

専掌治水、又使造牐令武藤加六藤原直逵為副、量水利、相与戮力、土功遂成

焉。君独保眉寿、至于今。比年蒙 恩華、事績益彰。庶其名与石不朽。是以立碑

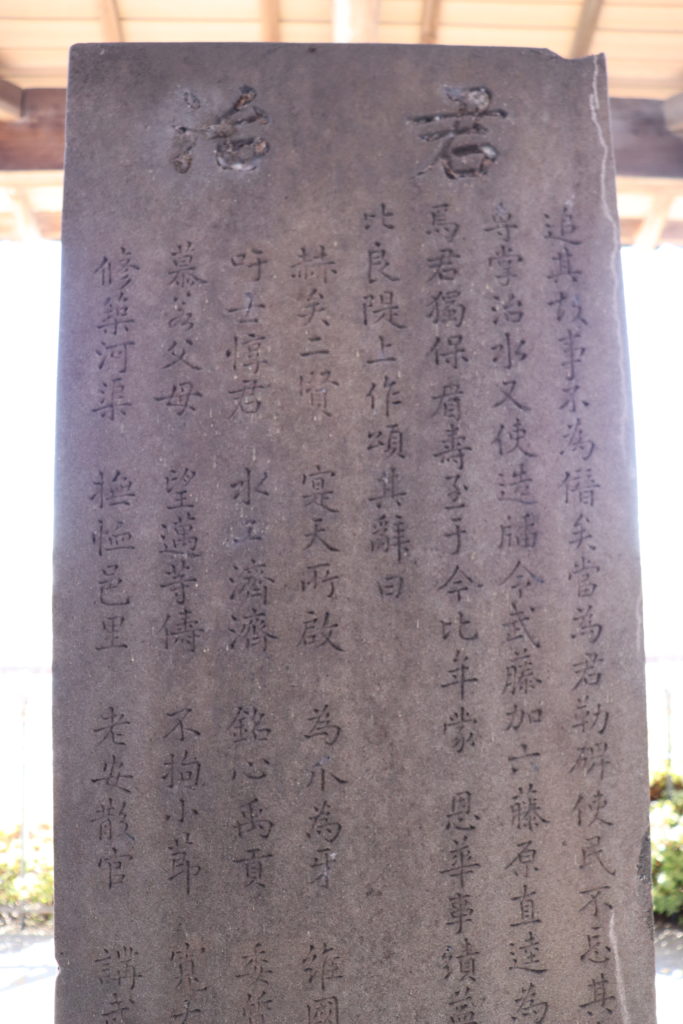

比良隄上作頌。其辞曰、

赫矣二賢、 寔天所啓。 為爪為牙、 維国之躰。 允文允武、 維治之柢。

吁士惇君、 水工済済。 銘心禹貢、 委質張州。 辟商羊害、 救昏墊憂。

慕若父母、 望邁等儔。 不拘小節、 寛大壮優。 陞大司農、 逾事治水。

修築河渠、 撫恤邑里。 老安散官、 講武卓爾。 遂以旧功、 恩光倍蓰。

〇第四面

底平治績、 立奠居基。 民□恵沢、 感星霜移。 厥功厥寿、 与頌与嬉。

丕丕懿徳、 永在生碑。

文政二年己卯十一月 張藩 大代官樋口又兵衛中原好古謹誌

春日井郡比良村 味鋺村 大野木村 喜総治新田 如

意村 豊場村 青山村 六師村 熊之庄村 大気村

鹿田村 久地野村 二子村 井瀬木村 高田寺村 能田

「修復昭和二年八月」村 片場村 九之坪村 平田村 阿原村 助七新田

堀江村 土器野新田 上小田井村 中小田井村 下小

田井村 小場冢新田 加島新田 右二十八区村人謹建

河内屋孫右衛門刻

現代語訳

〔1.庄内川の地理〕

水埜士惇君治水碑

(尾張国)愛智郡・春日井郡には二つの川がある。その水源といえば、一つは美濃国土岐郡より流れ出る。これが勝川である。一つは三河国加茂郡より流れ出る。これが矢田川である。二川が合流して庄内川となる。この川は、庄内地域をめぐりまわって海に至る。

〔2.明和・安永の水害〕

明和4年(1767)7月、盆を傾けたように雨がはげしく降り、雨水があふれかえって、(三河国賀茂郡の)猿投山の谷の入り口から激しく流れ出た(そうして矢田川が増水した)。愛智郡・春日井郡は、水害の最も激しかったところである。建物は漂流し、人馬は水に落ちて溺れてしまった。(河床には上流から来た)砂礫があまねく敷きつもり、こののち堤防はしばしば決壊するようになった。安永8年(1779)8月、洪水がまた起こり、多くの民が溺れてしまった。

〔3.治水 ー洗堰の造設 新川の開鑿-〕

(尾張藩主)源明公徳川宗睦は、車馬の用意を特別にお命じになり、民の困苦を視察し、深くこのことに心をいため、用人・人見弥右衛門(子魚)、勘定奉行元方・水野千之右衛門(士惇)に命じて、専ら治水に当たらせた。その事業計画を主導した水野士惇君が、水の流れを詳細に調べ考察を重ねると、諸村の小川は、比良村の大蒲沼に流れ集まっている。そのためこの沼から工事を始めることとした。天明4年(1784)、(大蒲沼の)南の味鋺の堤防を鑿って造り直し、(堤防本来の)半分の高さにてその堤の中央に石造のセキ(いわゆる洗堰)を築いた。比良村より海東郡榎津村に至るまで、別に一つの巨川を開鑿して新川と名付け、これを以って庄内川の水勢を減じたわけである。以後、勝川に洪水があり、(その水位が)堤防の半分を超えるような時は、洪水は石造セキからあふれ出て、大蒲沼を経て新川に流入し、勝川の洪水(の水位)は急に半分にまで減少するようになった。かつて五条川の流れは、八ッ屋村を経て庄内川に合わさっていたので、(庄内川に)水があふれると五条川をさかのぼり、海東郡は損害をこうむっていた。そのため、八ッ屋の合流地点を塞ぎ、五条川の流れを新川に合わせた。さらに中須村にて(新川が)庄内川と合流する箇所を塞ぎ、そうして二川(新川・庄内川)を分割し、下一色村の南まで至らせた。庄内川・新川の二川は、ただ一つの堤に隔てられて並行し、海に流れるようになった。

〔4.建碑の経緯〕

その後36年の間、村々は水害を完全に免れることができた。私は(村々を)巡視する度に、水野士惇君が成した治水の功績を老村長とともに仰ぎみる。それに加えて、久しく年月が流れ過ぎ、若者が、今の心安らかな暮らしに慣れてしまって、水害を免れるまでに至った経緯を知ることもなくなるのを嘆かわしく思う。今士惇君は86歳。住人達は、いよいよその徳を褒めたたえている。さらに君の長寿を祝い、碑を立てて(その事跡を)後世に伝えたいと(私に)求めてきた。私は言った。

「後漢の董詡は、須昌県の令に任ぜられ、多くのすばらしい政治実積があった。そのため人々は、(普通碑は死後に立てられるものだが)生きているうちに碑を立てた。今その故事にならうことは分不相応ではなかろう。君のため碑を刻み、民達にその恩恵を忘れさせないようにすべきであろう」。

ああ、子魚君は士惇君を推挙し、士惇君に治水を専管させ、また杁奉行・武藤加六(嘉六)を副責任者とし、水利をはからせた。共に力を合わせて土木工事は終に成功した。士惇君ただ独り長寿を保って今に至っている。近年、(藩主より)恩恵をたまわり、事跡(の偉大さ)はますます明らかなものとなった。願わくは、その名前が石とともに朽ちないことを。以上により、比良村の堤防の上に石碑を立て頌(祝いの詩)を作る。その文は以下の通り。

〔5.頌〕

〇以下押韻ごとに改行。換韻ごとに空白行を挿入。

徳のあきらかなる二賢人(子魚君・士惇君)、まこと天の導きし者達。

手となり足となり(藩主を補佐し)、まさに国の肢体ぞ。

文も武も兼ねそなわり、これぞ治国の根幹。

ああ士惇君、勢い盛んな治水工事であることよ。

(古代中国で治水にはげんだ禹について記した)「禹貢」を肝に銘じ、尾張藩の臣下となる。

大雨の害をのぞき、水に沈み水に溺れる憂いから救ったのだ。

父母のように慕われて、名声は同輩を凌駕する。

些末なことに拘泥せず、心は広くゆるやかで大きな優しさ。

勘定奉行に昇進し、いよいよ治水に従事する。

川や用水を修築し、村落をいつくしみあわれむ。

老いては閑暇な官職に甘んずるも、武を講じるさまは素晴らしい。

遂には過去の功績のため、君主の広大な恵みは増しに増す。

(河川が)平らかに治まった功績により、定住の基礎は築かれた。

人民は恩恵を受け続け、(水害が起こらず)年月が流れることに感じ入っている。

その功績よ、その長寿よ、みなともに褒めたたえ、みなともに喜ぶ。

おおいなる美徳 生前に立ちしこの石碑に、いつまでもいつまでも残り続けることだ。

文政2年(1819)11月 尾張藩大代官樋口又兵衛好古謹んで記す

春日井郡比良村 味鋺村 大野木村 喜総治新田 如意村 豊場村 青山村 六師村 熊之庄村 大気村 鹿田村 久地野村 二子村 井瀬木村 高田寺村 能田村 片場村 九之坪村 平田村 阿原村 助七新田 堀江村 土器野新田 上小田井村 中小田井村 下小田井村 小場冢新田 加島新田 計28村の人民が謹んで建立する

河内屋孫右衛門刻む

訓読文・註釈

〔1.庄内川の地理〕

水埜士惇君治水碑

愛智・春日井郡中に二川有り。其の源、一は濃州土岐郡より出づ。是れ勝川為り。一は参州加茂郡より出づ。是れ矢田川為り。二水、会して荘内川と為る。其の川、荘内に縈り回り、而して海に帰す。

*愛智春日井郡 両郡ともに尾張国の郡。現愛知県西部に所在。現名古屋市および北名古屋市などに相当。

*濃州土岐郡 現岐阜県土岐市などに相当。

*勝川 碑文では、矢田川と合流する前の流路を勝川と称し、合流後を「荘内川」と称している。現在では、矢田川と合流する前の部分も庄内川といい、さらに上流は土岐川といっている。

*参州加茂郡 三河国の郡。賀茂郡とも。現愛知県豊田市などに相当。

*矢田川 現在もおおよそ碑文と同じ流路が矢田川と呼ばれているが、その上流では赤津川と呼ばれている(碑文中「猿投山谷口」あたりの流路も同様)。

*縈回荘内 縈回は、めぐりまわる。荘内は、地域呼称。矢田川と合流以降の庄内川が流れる地域を指す。

〔2.明和・安永の水害〕

明和四年丁亥七月、沛雨盆を傾け、水潦衍溢し、猿投山の谷口に崩騰し、愛智・春日井二郡の水災、最も甚し。屋宇漂流し、人馬陥溺し、而して後砂礫羅なり敷き、隄防屡ば決壊す。安永八年己亥八月、水潦復た至り、衆民昏墊す。

*沛雨傾盆 沛雨は、さかんに降る雨。傾盆は、雨がどしゃぶりに降る形容。

*水潦衍溢 水潦は、雨水(別の箇所では大水と訳した)。衍溢は、いっぱいであふれる。

*猿投山谷口崩騰 猿投山は、三河国賀茂郡の山(現愛知県豊田市猿投町)。ここの麓を「矢田川」(現赤津川)が流れる。谷口は、谷の入り口。崩騰は、激しく流れるの意と見られる。要するに、矢田川へと流入する谷川が豪雨で激増したということ。

*陥溺 水中に落ち溺れること。

*羅敷 解釈やや難。あまねく敷きつもるという程の意と見られる。

*水潦 大水。

*昏墊 水に陥ったり溺れたりすること。

〔3.治水 ー洗堰の造設 新川の開鑿-〕

明公、特に駕を命じ、民の疾苦を視て、深く之を憂ひ、参政人見弥右衛門小野黍子魚、度支長水野千之右衛門平允士惇をして、専ら治水を掌らしむ。是に於いて士惇君、其の事を首謀し、水行を精覈するに、比良邑の大蒲沼、群邨の潨、此に会合す。因りて其の沼を以て、施功の載めと為す。天明四年甲辰、南の味鋺の堤を鑿ち治し、其の隄腹に就きて、五分の石堰を築く。比良村より海東郡榎津村に距るの間に、別に一巨川を疏し鑿ち、新川と号し、以て荘内川の水勢を殺ぐ。爾後、勝川の潦、堤の五分を踰ゆれば、則ち其の潦、石堰に溢れ、大蒲沼を経て、新川に入り、勝川の水潦、頓に其の半に減ず。往昔五条川の水、八屋村を歴、荘内川に会す。故に其の潦、五条川を泝り、海東郡を害ふ。是に於いて、八屋の派口を塞ぎ、五条川の水を新川に会せしむ。又た荘内川口を中須村に塞ぎ、乃ち二川を厮して、下一色村の南まで至らしむ。荘内川・新川の二派は、纔かに一堤に隔てられ、双びて海に帰す。

*明公特命駕 明公は、源明公の縮約。尾張藩主・徳川宗睦(むねちか、1733~99)の諡号。命駕は、乗り物を用意させる。藩主自らが災害現場を視察したことを示唆する。

*参政人見弥右衛門小野黍子魚 参政は、宋代の官職制度に由来する言葉で、宰相の補佐役。ここでは、尾張藩の用人のこと。人見弥右衛門は、尾張藩士。名は黍、字は子魚。寛政9年(1797)没。

*度支長水野千之右衛門平允士惇 度支は、中国官制に由来する言葉で、財政を司る役所。ここで度支長とは、尾張藩の勘定奉行元方のこと。水野千之右衛門(1734~1822)は、尾張藩士。右筆、勘定奉行、杁奉行、岐阜奉行、国奉行、普請奉行、小普請頭などを歴任。

*精覈水行 精覈は、詳しく調べ、細かく考察すること。水行は、水の流れ。

*比良邑大蒲沼 比良邑は、春日井郡の比良村(現名古屋市西区山田町比良など)。大蒲沼は、同村にあった沼。「勝川」(現庄内川)の右岸。現在の洗堰緑地あたり。

*潨 潨は、小川が大川にそそぐことを指すが、ここでは単に小川の意と見られる。

*為施功之載 施功は、施工を指すと見られる。工事を行なうこと。載は、はじめ。さて諸村の小川がそそぐということは、大蒲沼が低地であることを示している。そのためこの沼を、「勝川」(現庄内川)洪水時の放水池としようと水野は考えたわけである。

*鑿治南味鋺堤 南は、大蒲沼の南。味鋺堤は、味鋺村にある「勝川」(現庄内川)の堤防(現名古屋市北区落合町あたり)。鑿治は、沼側から南へこの堤防を削って成形すること。

*隄腹 隄は、堤。腹は、中央。

*五分石堰 石堰は、石造のセキ。五分は、半分の意と思われる。すなわち、元の堤防より半分の高さの石造のセキ。現在は洗堰(あらいぜき)と呼ばれる。修理はされてきたが現在も機能している。

*海東郡榎津村 海東郡は、尾張国西部の郡。榎津村は、現名古屋市中川区富田町榎津。

*爾後 そののち。

*潦 大水。

*五条川 愛知県西部を流れる川。碑文にいうようにかつて庄内川に合流していたが、天明の工事で新川に接続し今に至る。

*八屋村 尾張国海東郡の八ッ屋村(現愛知県海部郡大治町八ツ屋)。

*八屋派口 八ッ屋村に所在する、五条川が庄内川に流入するところ。碑文では、小川が大川に流入するところを指して「口」と言っている。

*塞荘内川口于中須村 尾張国愛知郡中須村(現名古屋市中川区中須町)に所在する、新川が庄内川に流入していたところを塞いだということ。「口」の解釈は、「*八屋派口」参照。碑文によれば、新川の開鑿工事は大きくいって二段階あり、第一段階は大蒲沼から庄内川と並行して開鑿し榎津村・中須村に至って庄内川に接続するというもの。第二段階は、中須村の流入箇所を塞ぎ、庄内川との間に堤防を築きつつ、新川流路を南の海まで延伸するというものである。

*下一色村 尾張国愛知郡の下一色村(現名古屋市中川区下之一色町)。

〔4.建碑の経緯〕

而して後、郡村の悉く災いを免かるること三十六年。予巡視する毎に、老里正と与に士惇君の治水の功を仰ぎ、且つ星霜を歴ること之久しくして、少壮の者の、今に安居に習れ、而して災いを免かるるの由を知ること無からんを嘆く。今茲に君の年八十有六。庶民、逾よ其の徳を頌へ、且つ君の寿考を祝ひ、碑を立て以て後世に伝へんを乞ふ。予謂く、後漢董詡、須昌令に除せられ、異政多し。人、為めに生きて碑を立つ。今、其の故事を追ふも、僭と為さず。当に君の為め碑に勒み、民をして其の恵沢を忘れざらしむべしと。夫れ、子魚君は、士惇君を挙げ、君をして専ら治水を掌らしめ、又た造牐令武藤加六藤原直逵をして副と為し、水利を量らしめ、相い与に力を戮せ、土功遂に成る。君のみ独り眉寿を保ちて今に至る。比年、恩華を蒙り、事績益す彰る。庶くは、其の名、石と与に朽ちざらんを。是を以て碑を比良隄上に立て頌を作す。其の辞に曰く、

*予毎巡視 筆者の樋口好古は、碑文作成時に尾張藩の大代官。大代官は、尾張藩領の地方行政を総括する役職。その職務上の巡視である。

*里正 村長。

*安居 心安らかに暮らすこと。

*寿考 長生きすること。

*後漢董詡・・・ 故事の典拠未詳。須昌は、古代中国の県。令は、その長官。異政は、すばらしい政治というほどの意と見られる。

*僭 分限を越えた言動をすること。

*造牐令武藤加六藤原直逵 牐は、水門。造牐令とは、水門を造る長官の意で、ここでは尾張藩の杁奉行(いりぶぎょう)。杁とは、用水をひくため河川に設けた水門。武藤加六は、嘉六とも。

*土功 土に関する工事。

*眉寿 眉毛が長く白くなるほどの長寿。

*比年 近年。

*恩華 天子から授かったありがたい恩恵と栄誉。碑文に具体的な記述はないが、84歳の文化14年(1817)に尾張藩主から長囲炉裏御番頭格とされたこと。

*頌 韻文の文体の一種。主として個人の功業をたたえる内容をもつ。

〔5.頌〕

〇以下押韻ごとに改行。換韻ごとに空白行を挿入。

赫かなるかな二賢、寔に天の啓く所。

爪と為り牙と為り、維れ国の躰。

允に文允に武、維れ治の柢。

吁士惇君、水工済済たり。

心に禹貢を銘し、質を張州に委す。

商羊の害を辟し、昏墊の憂ひを救ふ。

慕ふこと父母の若く、望は等儔に邁ぐ。

小節に拘らず、寛大にして壮優なり。

大司農に陞り、逾よ治水を事とす。

河渠を修築し、邑里を撫恤す。

老いて散官に安じ、武を講ずること卓爾たり。

遂に旧功を以て、恩光倍蓰す。

平治の績を底し、奠居の基を立つ。

民恵沢を承け、星霜の移るに感ず。

厥の功厥の寿、与に頌へ与に嬉む。

丕丕たる懿徳、永に生碑に在り。

文政二年己卯十一月 張藩 大代官樋口又兵衛中原好古謹んで誌す

春日井郡比良村 味鋺村 大野木村 喜総治新田 如意村 豊場村 青山村 六師村 熊之庄村 大気村 鹿田村 久地野村 二子村 井瀬木村 高田寺村 能田村 片場村 九之坪村 平田村 阿原村 助七新田 堀江村 土器野新田 上小田井村 中小田井村 下小田井村 小場冢新田 加島新田 右二十八区村人謹んで建つ

河内屋孫右衛門刻む

*赫矣二賢・・・ 四言詩。全32句。啓・体・柢・済(上声八薺)、州・憂・儔・優(下平声十一尤)、水・里・爾・蓰(上声四紙)、基・移・嬉・碑(上平声四支)。第8句・16句・24句の前後で換韻。

*赫矣二賢 赫は、徳のあきらかなさま。二賢は、人見弥右衛門(子魚)と水野千之右衛門(士惇)。

*為爪為牙 主人の手足となって働く。

*国之躰 国の肢体、すなわち尾張藩主の手足となって政治を助ける臣下のこと。

*柢 物事の根本。基礎。

*済済 勢いの盛んなさま。

*禹貢 『書経』の一編名。治水で功績のある禹(う)が天下を巡視し、境界を定め、交通、物産を調べ、貢賦の制を定めた事跡を記す、地理書の一種。

*委質 臣下となる。

*商羊 雨。

*望邁等儔 望は、評価。等儔は、同輩。

*小節 全体の中の小さな事柄。

*大司農 古代中国の官名で、国家財政をつかさどった。ここでは、尾張藩の勘定奉行のこと。

*撫恤 いつくしみあわれむこと。

*老安散官講武卓爾 安は、甘んずる。散官は、暇な役職。具体的には小普請頭を指すと見られる。講武とは、千之右衛門が小普請頭であった時、部下の若者に武を講じ学術を習わせていたことを指す。頌の前の序文には、この2句に該当する記述はない。

*恩光倍蓰 恩光は、君主の広大なめぐみ。倍蓰は、数倍に増すこと。具体的には「*恩華」参照。

*奠居 安定的に暮らす、あるいは定住するの意と見られる。

*丕丕懿徳 丕丕は、おおきい。懿徳は、りっぱな徳。美徳。

*生碑 その人の生前に建てられる顕彰碑。

*大代官樋口又兵衛中原好古 大代官は「*予毎巡視」参照。樋口好古(1750~1826)は、江戸時代の農政家。尾張藩士。浪人であったが藩の下級役人に召抱えられ、度々の昇進をとげた。治民の志あつく農政の書を著すほか、尾張・美濃・近江の領内巡視で得た、各村の現況・来歴などの民政関係事項からなる『郡村徇行記』を記した。

*春日井郡比良村・・・ 下記補足参照。

画像

道路左脇に石碑あり。

その他

補足

- 本資料は、下記の他すでに様々な書籍に収載されている:

『尾張名所図会 後編』『西春町史』

前記版本は、訓点が施されている。判読困難箇所は、上記等を参考にした。 - 本碑の建立主体である計28村の所在地は下記の通り。すべて春日井郡内で、庄内川右岸に所在することに注意。

比良村(現名古屋市西区山田町比良)、味鋺村(同市北区楠町味鋺)、大野木村(同市西区大野木)、喜総治新田(同市北区楠町喜惣治新田)、如意村(同市北区如意)、豊場村(愛知県西春日井郡豊山町豊場)、青山村(同郡同町青山)、六師村(愛知県北名古屋市六ツ師)、熊之庄村(同市熊之庄)、大気村(愛知県小牧市多気中町)、鹿田村(北名古屋市鹿田)、久地野村(同市久地野)、二子村(同市二子)、井瀬木村(同市井瀬木)、高田寺村(同市高田寺)、能田村(同市能田)、片場村(同市片場)、九之坪村(同市九之坪)、平田村(名古屋市西区平中町)、阿原村(清須市阿原)、助七新田(同市助七)、堀江村(同市西堀江ヵ)、土器野新田(同市土器野)、上小田井村(名古屋市西区上小田井)、中小田井村(同区山田町中小田井)、下小田井村(清須市西枇杷島町下小田井)、小場冢新田(同市西枇杷島町小場塚)、加島新田(北名古屋市加島新田)。 - 明治期における洗堰の修理を記した「修理洗堰碑」は、こちら。

- 本碑の撰者と同じく樋口好古の撰文にかかる「正受翁遺愛碑」は、こちら。

参考文献

- 『尾張名所図会 後編』三(明治13年(1880)刊、愛知県図書館所蔵、請求記号:A294/オ/1A-2-3)「三ノ四十五」丁~「三ノ四十六上」丁。

- 『西春町史 通史編 一』(西春町、1983年)644~5頁。

- 名古屋市編『名古屋市史 人物編 第一』(川瀬書店、1934年)253~4頁。

- 名古屋市編『名古屋市史 人物編 第二』(川瀬書店、1934年)535頁。

- 名古屋市編『名古屋市史 地理編』(名古屋市役所、1916年)455~6頁。

- 「天保国絵図尾張国」(国立公文書館デジタルアーカイブ、請求記号:特083-0001、冊次0020)。

所在地

水埜士惇君治水碑 および碑文関連地 地図

所在:

新川右岸 堤防上|愛知県北名古屋市久地野

アクセス:

城北線 比良駅 下車 徒歩 約15分

比良新橋を渡り新川右岸堤防上の公道を東に進むと、道路脇にあり。

編集履歴

2024年5月7日 公開